项目式研学旅行怎么做?来看看这个经典案例!

来源:天津师范大学学报(基础教育版) 发表时间:2022-01-12 浏览次数:119148

自2016年教育部联合各部门发布《关于推进中小学生研学旅行的意见》以来,许多学校和学者都对研学旅行进行了相关的探索与实践,人们发现研学旅行在实践中有演变为“研学旅游”的倾向。

研学旅行作为中小学综合实践活动的重要内容,是落实立德树人与培养学生核心素养的重要途径,这样的综合实践活动牵涉到方方面面,以至于难以抓住研学活动的重心。

针对该问题,我们效仿项目式学习中问题聚焦和解决系列性问题的特点,将项目式学习引入研学旅行中去,形成项目式研学旅行,探讨项目式研学旅行的实施过程与内容选择,总结实施效果,为提升研学旅行中活动开展的实效性提供依据。

一、项目式研学旅行

项目式学习(Project-Based Learning)是强调学生主体性,主张自主探究与合作学习相结合,在真实情境中解决系列性问题,在表现性评价的基础上进行综合评价的教学方式。

研学旅行属于中小学综合活动课程,强调综合实践育人,具有实践性、整合性、开放性和趣味性的特征。

项目式学习具有聚焦问题和通过项目驱动解决系列性问题的特点,而研学旅行就是在活动的有效开展中解决学生的问题并培养核心素养的一种综合实践活动。

从项目式学习和研学旅行的联系上看,二者都强调学习主体的主动性、情境的真实性和评价的综合性,并且都提倡多学科的合作和综合知识的实践与运用。

项目式研学旅行将项目式学习中的流程与活动开展形式引入研学旅行,让学生在体验中参与研学旅行活动,并围绕学习性项目主题完成项目成果,提升研学旅行活动的实效性,从而培育学生的核心素养。

项目式研学旅行以学生自主选定的项目主题作为驱动,在研学体验中进行项目材料的获取,强调表现性评价,鼓励以多种形式输出项目成果。项目成果不是唯一的评价依据,表现性评价应贯穿整个研学活动过程,项目成果作为终结性评价内容与过程性评价共同构成综合评价。

二、项目式研学旅行内容选择

项目式研学旅行的内容选择要满足项目实施和研学旅行开展这两方面的要求,从内容上可以分为研学区域与路线的选择和研学体验的选择。

从区域和路线选择上看,研学资源要丰富且质量要高,基础设施和安全保障条件要好,并且要满足项目主题大方向的内容要求。

研学旅行可以分为典型性研学旅行和非典型性研学旅行,典型性研学旅行是多学科的综合,非典型性研学旅行是单一学科的内容综合,不同研学旅行类型所确定的研学目标对研学体验的选择有一定差异。

典型性研学旅行需要跨学科的研学目标,因此可以选择空间尺度较大和研学资源综合性强的区域,选择综合性较强的线路,开展形式和风格多样的研学体验,选择满足多学科交叉的项目式研学内容。

非典型性研学旅行的研学目标要突出学科特色与学科贡献,所以要选择学科特色突出的区域,利用具有学科特色的实践活动和探究性活动开展研学体验。

三、项目式研学旅行实施程序

项目式学习已有多种组织模式,如项目学习的六个实施步骤,五大环节的综合实践课程的项目学习实践操作模式,通过项目式学习和研学旅行过程相整合的DONE计划。

项目式学习的关键环节可以概括为项目选定、制定计划、项目实施和成果评价,据此,研学旅行流程可以划分为行前、行中和行后三个阶段。

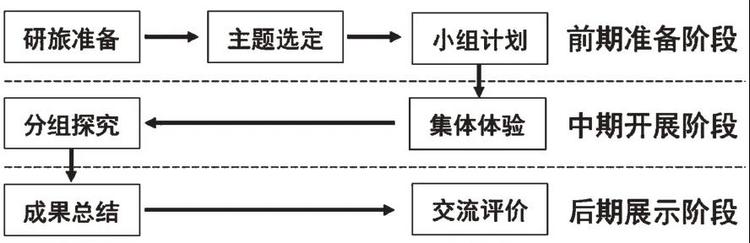

通过聚焦研学旅行中师生共同参与的环节,将项目式学习引入研学旅行,整合为项目式研学旅行的“三阶七步”实施程序,如图1所示。

图1 地理研学旅行的“三阶七步”实施程序

教师是研学活动的主导,负责组织协调学生参加研学旅行活动,在真实情境中回答学生的生成性问题。通过集体体验保证学生人人参与,小组在活动中围绕“项目主题”,以项目驱动研学活动的开展。

学生是研学活动的主体,学生在集体体验中记录与本组项目主题相关的内容,并在小组合作中整理资料和完成项目成果。

集体体验和分组探究并不按照绝对的时间先后进行,可以从两个方面理解:一方面是每日先开展集体活动,再分小组进行探究;另一方面是研学活动中分组探究可以在集体活动时灵活穿插进行。

前期准备阶段是为校外研学旅行进行准备,让学生获得关于研学区域的相关知识,进行相关学科知识准备,明确项目主题,制定项目计划方案,接受研学培训并做好相关准备。“三阶七步”实施程序的师生任务清单见表1。

表1 “三阶七步”实施程序的师生任务清单

四、项目式地理研学旅行案例设计

本文中项目式研学旅行设计案例是从地理学科出发,进行的非典型性的研学旅行内容选择和实施程序的设计。

峨眉山——乐山风景名胜区作为世界自然文化双遗产,自然地理和人文地理资源丰富。峨眉山景区开发历史悠久,有多个高校组织师生在此开展包括地理、地质等学科方向的实习,基础设施条件好,旅游和研学条件优越。

本次地理研学旅行活动内容设计面向高二学生,从自然地理和人文地理两个项目主题的内容要求出发,将传统旅游路线的景区游客中心、峨眉山博物馆、龙门洞、清音阁景区、九老洞、洗象池和金顶以及峨眉山农夫山泉工业旅游基地作为主要研学点进行线路设计,研学体验方式以观察、考察与调查为主。

(一)前期准备阶段

1.研学旅行准备

前置性学习对学生和研学导师都非常有必要,研学旅行前期的知识储备和生活准备,有助于项目在活动中顺利开展。

教师提供峨眉山景区内研学旅行路线示意图,准备好全球定位仪、气温计、高度计、铁锹、土壤比色卡、土壤标本盒等实习工具,学生和研学教师参与峨眉山研学专题培训。

每个学生自主搜集并整理峨眉山自然地理资料(气候、水文、生物、地质地貌等)和人文地理资料(建筑、特产、民俗、旅游业等)。学生通过资料了解峨眉山景区概况和研学安排,准备生活用品,做好心理准备。

2.主题选定

主题选定要满足自主性和可行性两大原则。

从地理研学旅行的视角,教师可以提出人文地理、自然地理两大项目主题方向,每个学生结合兴趣和实际情况自主地提出自己想开展的项目主题。

教师整理全体学生提出的项目主题,把具有可行性和创新性的项目主题,整理后选定到主题库。例如土壤植被垂直差异、山地气候垂直差异、峨眉山特殊地质地貌分布、景区特色产业发展状况、景区基础设施与服务现状、景区旅游业发展问题与对策等项目主题,在研学活动中均能开展。

3.小组计划

根据佐藤学的合作学习分组原则,男女混合4人小组较合适。学生在主题库中自主选择本次研学所开展的项目主题,选择同一项目主题的学生进入该主题小组群。

为便于指导和安全管理,教师可将小组群优化为4或8人的小组,每个指导教师负责12到16人。小组成员完成任务分工后,在研学活动开始前将地理研学旅行项目计划表提交至指导教师处。

(二)中期开展阶段

中期开展阶段研学目标的确定要结合选定的项目主题与研学体验的内容,建议教师从综合实践活动的方向设计活动目标。

本次研学活动设计确定的研学目标:

一是在价值体认方面,通过对峨眉山风光的体验,感受祖国大好河山,增强文化自信,培养学生家国情怀;

二是在实践内化方面,使学生在真实的地理情境探究中,依托团队积极发现地理规律,解决地理问题,通过地理实践提升科学伦理和人文素养水平;

三是在身心健康方面,学生在优美的峨眉山自然环境中亲近大自然,在活动中放松自我,增强对地理美的感知,积极践行生态文明建设;

四是在责任担当方面,通过小组合作,在集体中培育合作意识和责任意识;认识生态建设的重要性,树立可持续发展的观念,形成社会建设和生态建设观念。

中期开展阶段重点关注两个环节:

1.集体体验

集体体验要保证学生人人参与,指导教师要在主要研学点和行进途中,根据学生的项目主题有侧重性地组织研学内容。

在集体体验的项目内容完成过程中,要严格遵守景区的相关规定,并注意保护生态环境。

学生对项目主题相关内容要进行深度体验,对其他内容可做一般体验。

峨眉山景区主要研学点项目主题推荐内容如表2所示。

表2. 峨眉山景区主要研学点项目主题推荐内容

2.分组探究

分组探究要注意资料的整理与总结,教师应该监督每日的项目进展。

在集体体验中,小组成员保持沟通和交流,记录相关资料和信息。

每日集体活动结束后,小组成员根据项目主题,整理并归纳对项目完成有用的资料和信息,每个同学都完成当日研学记录,小组完成研学旅行计划对应内容。

教师要在小组需要时提供引导与支持,每日检查项目实施进度和研学记录,并记录每个学生的日常表现。

(三)后期评价阶段

1.成果总结

成果总结阶段应遵循自主性和独立性的原则,教师需要减少介入。

根据项目主题,整理研学旅行获得的资料,完成项目成果制作。

学习结果和成果表达形式是多元的,要鼓励学生以不同形式来展示项目成果,可以是报告、问题解决方案、论文、展板、画册、演讲和口头报告等。

2.交流评价

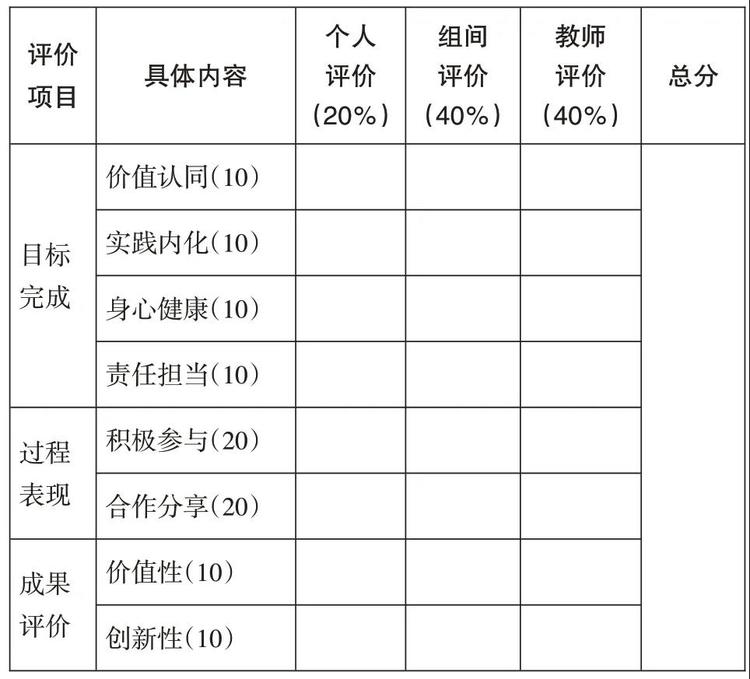

评价要突出综合性,关注表现性评价。

在评价项目上实现目标、过程与成果的综合,在评价过程上实现过程性评价与终结性评价的综合,在评价主体上实现教师、个人与组间同学的综合。

教师要给学生基于事实的、客观的激励性评语,在后期要将学生项目成果和评价结果放入档案袋保存。

教师结合实际情况组织创设展览会、答辩会、刊物和演讲会等交流展示平台,鼓励并支持学生进行成果展示,鼓励不同项目主题和不同成果形式的组间交流,甚至可以进行跨年级和跨学校的交流学习活动。

本次活动设计制定的评价表内容如表3所示。

表3. 峨眉山景区地理研学活动评价表

五、总结与展望

根据案例设计经验,对项目式研学旅行的设计提出三个建议:

一是内容选择上要满足项目式研学旅行的要求,考虑可行性;

二是研学指导教师的数量要满足活动的需要,尽量克服师资不足的问题,并努力提高教师的管理与实践素质;

三是学校和教师要提供项目成果展示与交流的平台,注重实践成果和评价结果的保存。

从理论上看,项目式研学旅行既能满足跨学科融合的研学旅行目标要求,也能满足单一学科的研学旅行目标要求。通过项目的开展,在研学体验中,既保证了学生的自主性,又促进了对学生的综合评价,有效地提升了研学旅行活动的实效性,能够避免研学旅行演变为“研学旅游”这一倾向。(夏圣荣,岳大鹏)

粤公网安备 44140202000233号

粤公网安备 44140202000233号