跨界融合的劳动教育课程体系如何构建?

来源:中国电化教育 发表时间:2022-11-01 浏览次数:6658

要想充分发挥新时代的劳动教育功能,就要使劳动教育的实践从单一的形式走向一体化的实施路径,实现课程、活动等资源的有机整合。

课程作为实施劳动教育的主要载体,构建跨界融合的劳动教育课程是劳动教育走向跨界融合的重要环节。

如何构建跨界融合视域下劳动教育课程体系呢?

01

劳动教育课程的跨界融合分为横向融合和纵向融合两个部分。

横向上要与其他学科知识进行整合,纵向上要注意各个学段间的渐进性,对其贯通设计。

跨界融合的劳动教育课程通过模糊学科知识内容及正式与非正式学习之间的边界,加强各个学段之间的纵向连接,为解决劳动教育现存问题提供了有效途径。

STEAM教育是一种基于真实情境主题的典型跨学科课程整合方式,为劳动教育课程的跨界融合提供了新思路。

在STEAM教育理念的指导下,跨界融合的劳动教育课程构建应该要把握新时代劳动教育内涵。

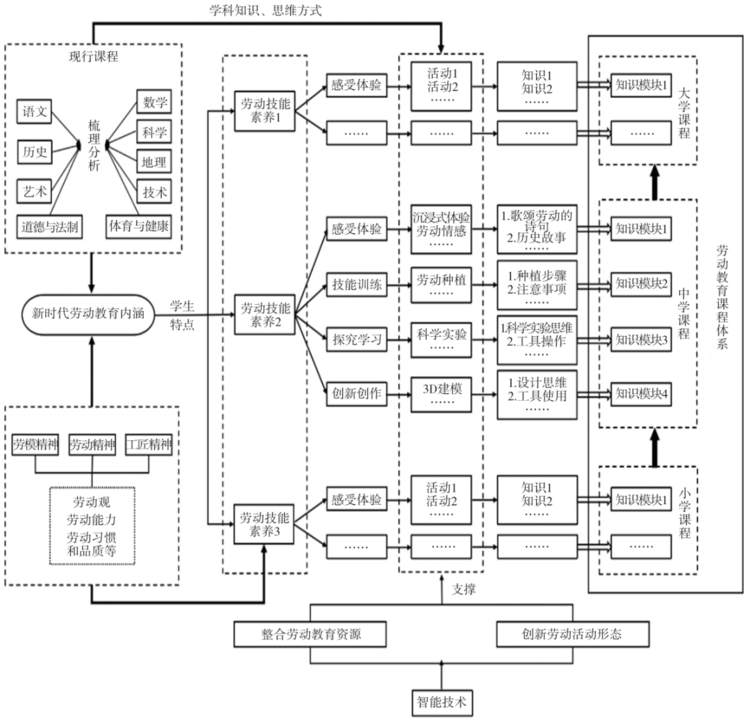

从劳动技能与素养的培养出发,设置劳动教育项目与活动,分析完成项目或问题解决所需的知识体系,形成知识模块,所有知识模块的整合就形成劳动教育课程体系。

跨界融合劳动教育课程体系

02

在构建跨界融合的劳动教育课程时,首先要考虑到不同学段之间的纵向衔接。

在把握新时代劳动教育内涵基础上,结合各个学段学生的不同特点,确定其需要掌握的劳动技能与素养目标。

第一,各级各类学校要办好日常生活劳动;

第二,生产和服务劳动要根据不同学段学生的特点,分阶段组织开设。

例如,中小学可以使用传统工具、工艺,通过劳动技能竞赛、主题演讲等形式实施劳动项目,帮助学生更好体会劳动人民的智慧与艰辛;

高校和职业学校要结合新业态、新形态,选择现代工农业和服务业项目,提高创新工作能力。

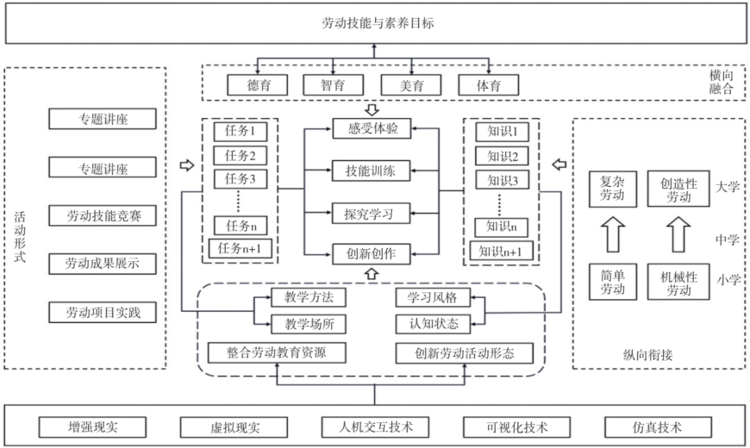

其次,要考虑到不同学科之间的横向融合,在德育、智育、美育、体育中融合渗透劳动教育,在劳动教育中渗透其他学科知识与思维。

为实现其他学科与劳动教育的跨界融合,需要围绕劳动技能与素养的培养,创设相应的劳动实践项目。让学生通过完成真实情境任务,经历劳动的过程,最终达到劳动技能与素养的培养目标。

其中,劳动技能侧重劳动项目的学习成果,育人目标指向劳动技能的习得以及劳动作品的展示;劳动素养侧重于劳动项目的学习过程,育人目标指向劳动精神和观念的内化。

依据育人目标的不同,可以将劳动教育项目划分为“感受体验”“技能训练”“探究学习”和“创新创作”等主体项目类型,分别指向不同的劳动教育活动和知识内容,同时也对教学方法和教学场所有着不同的要求。

劳动项目的完成不是一蹴而就的,而是需要经历一个个的子活动,每一个子活动也都紧紧围绕这一项目主题,并指向劳动技能与素养的培养。

劳动教育活动要源于生活实际、符合客观规律,且应尽可能涉及其他学科的知识或思维方式的运用,使学生能够从不同的视角去考虑问题、解决问题,以避免思维定式。

在设计劳动教育活动时,需要对现行课程中的各学科的知识点进行系统的梳理、分析,设计符合学生认知特点的劳动教育活动,保证劳动教育活动中涉及到其他学科的知识以及思维方式是学生已经掌握的。

此外,需要对劳动教育学科本体进行分析,将劳动价值意涵层面的知识融入到现行学科的课程教学当中,实现劳动教育能够贯穿人才培养全过程。

劳动教育跨界融合的路径

将劳动项目、劳动活动和涉及到的知识内容、思维方式进行整合,形成知识模块,也就是劳动教育的内容,不同知识模块的整合就形成了跨界融合的劳动教育课程。

作为劳动教育课程实施的核心载体,当前劳动教育活动的单一性,严重阻碍了新时代劳动教育功能的实现,为培养新时代所需要的劳动技能与素养,要善于利用新兴技术,创新劳动教育的形态、整合劳动教育的资源。

03

跨界融合的劳动教育课程既可以将劳动教育的价值意涵,“还原”到其他学科教学过程当中,还可以将其他学科知识内容或者是思维方式等“应用”于劳动教育的教学实践之中,为劳动活动的开展与实施提供指导。

如果劳动教育与其他学科在传统课堂上进行融合,并不能达到理想的效果。因此应当借助虚拟现实、增强现实、4D打印等技术创新劳动教育形式,为劳动教育课程的跨界融合提供新途径。

从价值意涵的跨界融合来看,语文、政治、历史、地理等人文学科中包含诸多“勤俭尚劳”“珍惜劳动成果”“劳动创造文明”等与劳动教育相关的学科知识内容。在此类学科知识教学时,要将劳动教育的价值意涵“还原”于学科教学当中,实现价值意涵层面的融合。

虚拟现实、仿真、可视化等新兴技术的发展,为劳动教育提供了实时、逼真的学习场景。学生可以基于跟踪定位、交互感应等设备,以自然行为与虚拟学习环境当中的物体进行交互。

这些新兴技术在劳动教育当中的应用,可以将历史中“劳动创造文明”的过程重现、能够将语文中“锄禾日当午、汗滴禾下土”的辛勤劳作的场景真实化。让学生耳、眼、鼻、手、脑并用,切实感受劳动带来的成果,培养学生热爱劳动、尊重劳动的精神。

从思维方式的跨界融合来看,数学、物理、化学、生物等自然学科主要以训练学生思维为目的展开教学活动,如抽象思维、设计思维、逻辑思维等。这些学科思维来源于生产劳动,反过来又能指导生产劳动,将这些思维方式“渗透”于实践活动中,指导学生创造性的劳动。

4D打印技术以“做中学”“体验学习”等理论为指导,与劳动教育的思想不谋而合。让学习者的想象更加容易变为现实,使得学生的创新意识和时间实践得到更好的培养及鼓励,可以创设一种新型的劳动教育形态:

首先是选择贴近社会、生活的劳动实践活动主题;

其次是在新兴技术的支持下提出解决劳动问题的创意方案;

最后是将创意转化为实物。

在这个过程当中,学生的知识体系能够得到完善,劳动技能与素养也得到培养,以满足新时代创造性劳动的需求。

04

劳动教育资源的开放共享是劳动教育课程整合正式学习和非正式学习的基础保障。

劳动教育资源包括师资力量以及实践场地两部分,要实现劳动教育资源的开放共享,一方面要整合劳动教育的数字资源,以解决师资匮乏的问题;另一方面要拓宽实践场地,以解决劳动教育实践场地匮乏和劳动教育片面依赖学校教育的问题。

网络技术在教育当中的应用,催生了在线开放课堂、慕课、微课、翻转课堂等丰富多彩的数字教学资源。

此外,增强现实、虚拟现实等技术在劳动教育中的应用,提供了真实的劳动教育实践情境,以支持因活动经费昂贵而无法开展的一些劳动教育活动的实施。

例如,上海一小学利用人工智能等技术创设了“智慧厨房”,为学生提供了真实的学习情境,学生能够在智慧厨房里学习烹饪并上传作品,与教师、家长进行互动交流。

互联网、虚拟现实等技术在劳动教育当中的应用,将劳动教育的场所由传统的课堂环境拓展到校外学习环境、由线下拓展到线上、由现实环境拓展到虚拟环境,整合社会、家庭等多方力量,促进资源的开放共享,解决了劳动教育资源匮乏、劳动教育片面依赖学校教育等问题。(作者:东北师范大学信息科学与技术学院 唐烨伟、陆淑婉、赵一婷、庞敬文;教育部数字化学习支撑技术工程研究中心 钟绍春)

粤公网安备 44140202000233号

粤公网安备 44140202000233号